浩氣長存 忠魂不泯

——銘記用生命書寫民族史詩的抗日英雄群體

■劉 彬 周 一

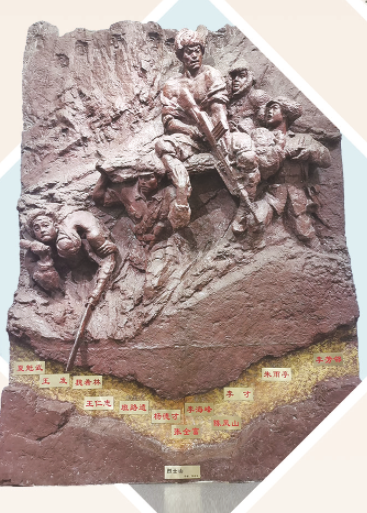

山東省乳山市馬石山十勇士紀念館中的馬石山十勇士浮雕。

位于浙江省舟山市岱山縣的大魚山革命烈士紀念碑。

黑龍江省哈爾濱市東北烈士紀念館中的“抗聯十二烈士”雕塑。

位于香港屯門龍鼓灘的劉春祥抗日英雄群體紀念碑。

抗日戰爭時期,黨領導的武裝力量戰斗在祖國的大江南北,他們以無數可歌可泣的英雄事跡,譜寫出撼天動地的偉大抗戰史詩。在這場艱苦卓絕的斗爭中,眾多英雄群體以錚錚鐵骨戰強敵、用血肉之軀筑長城,詮釋了偉大抗戰精神,踐行了全心全意為人民服務的誓言。

烈士忠魂,山河永在;英雄正氣,千秋充盈。值此第十二個烈士紀念日來臨之際,本版選取四個抗日英雄群體的感人事跡,與讀者共同緬懷先烈、致敬英雄。

“馬石山十勇士”:

“四進三出”包圍圈

1942年,敵后抗戰處在最困難時期,日軍對山東抗日根據地頻繁“掃蕩”。11月8日,日軍華北方面軍司令官岡村寧次親赴煙臺召開作戰會議,隨后調集日偽軍2萬余人,在艦艇和飛機的配合下,對膠東抗日根據地展開拉網合圍式“掃蕩”。

當時,膠東軍區主力部隊和地方武裝只有1.4萬人,從兵力、裝備對比上明顯處于劣勢。在獲得敵情后,膠東軍區迅速作出隱蔽轉移的決定,并制訂具體的行動部署。在日偽軍大部隊到來前,馬石山附近的黨政軍機關、兵工廠、醫院和部分群眾已跳出敵人的包圍圈,保存了有生力量。

撲空的日軍將魔爪伸向手無寸鐵的群眾,在多個村莊制造了慘絕人寰的屠殺慘案。11月23日傍晚,數千名未能及時轉移的群眾被圍困在馬石山區。日軍在山下燃起層層火堆,布置密集崗哨,群眾陷入絕境。

就在這生死存亡之際,10名八路軍戰士出現在群眾面前。他們是膠東軍區第5旅13團7連2排6班的戰士,幾天前奉命前往東海軍分區執行任務,歸隊途中恰巧經過馬石山。面對群眾的危難,他們毅然決定留下來,先幫助群眾突圍。

夜色中,班長王殿元一邊安撫驚恐的群眾,一邊組織研究突圍方案。經過偵察,他們決定利用敵人包圍圈大、兵力較疏且敵明我暗、我軍善于夜行等有利條件實行突圍。

深夜,王殿元和戰士們把第一批群眾分成兩隊,順著山溝向預定突圍的溝口轉移,護送200余名群眾順利突圍。緊接著,他們第二次進入敵人包圍圈,又找到海陽縣100余名群眾。當得知山上仍有大批群眾被困時,王殿元將9名戰士分成3組,自己帶領一組趁敵哨兵不備,開辟新的突破口,引導群眾突圍。其他兩組則收攏零散群眾,組織他們從第一個突破口成功突圍。

隨后,戰士們再次返回山上會合,帶領第三批數百名群眾陸續趕到第一個突破口。此時,敵人發現異常,立刻鳴槍趕來。王殿元率隊向敵人發起沖鋒,成功掩護群眾突圍。戰斗中,一名戰士犧牲,王殿元和王文禮受傷。

正準備撤離時,聽說還有不少群眾被圍困在馬石山西南側山溝,王殿元帶著8名戰士毫不猶豫奔了過去。轉移途中,他們與20余名敵人遭遇。戰士們的子彈已所剩無幾,身體也極度疲憊,但為了給群眾爭取更多的轉移時間,幾名戰士仍端起刺刀跑向相反方向,吸引敵人火力。他們且戰且退,最終登上馬石山西側峰頂。

24日上午,他們依托幾處天然巖石頑強戰斗,打退日偽軍多次進攻。戰斗到最后,只剩下王殿元和兩名戰士。當敵人再次沖上陣地時,他們拉響最后一顆手榴彈,與敵人同歸于盡。

被困群眾獲救,10名戰士長眠于馬石山。遺憾的是,由于各種原因,10名戰士的姓名未能全部查證。其中,已查證的7名戰士分別是王殿元、趙亭茂、王文禮、李貴、楊德培、李武齋、宮子藩,還有3名戰士的姓名至今無人知曉。但他們有一個共同的光輝名字——“馬石山十勇士”。他們冒著敵人的槍林彈雨“四進三出”包圍圈,以鮮血和生命書寫了人民軍隊為人民的大愛情懷。

“血戰大魚山島四十二烈士”:

海島也有“狼牙山”

1944年,世界反法西斯戰爭進入新階段,盟軍在太平洋戰爭中節節勝利,正向中國海岸靠近。為挽救失敗的命運,已成強弩之末的日偽軍在沿海拼命修建機場和各種防御工事,企圖阻止盟軍在浙東地區登陸。

與此同時,一直在敵后堅持抗戰的新四軍也將目光投向海上。5月,新四軍浙東游擊縱隊要求海防大隊迅速組建一支武裝,向東開辟海上游擊根據地。

接受任務后,海防大隊領導結合舟山群島附近的敵情、民情、自然條件等情況,決定先拿下大魚山島,再以此作為跳板向舟山群島進軍。海防大隊第1中隊承擔了此次任務,總指揮為副大隊長陳鐵康。

部隊出發前,先派了一條偵察船到大魚山島周圍偵察航線、航道、敵情以及島上的基本情況。根據偵察報告,大魚山島長約6公里、寬約1.5公里,有400余戶人家,島上僅有六七名偽軍駐守,配有4支步槍和1支手槍,力量十分薄弱。

8月19日晚,海防大隊第1中隊70余名官兵分乘5艘大帆船從古窯浦起航,但因風向不順,推遲一天出發,于21日清晨順利登島,幾乎兵不血刃地解除了偽軍的武裝,并同步開展宣傳動員的工作。偽軍頭目雖表面上投降我軍,背地里卻伺機偷渡到岱山向日軍通風報信。日軍立即調集日偽軍500余人,分乘炮艦、登陸艇、汽艇和大帆船10余艘,在2架飛機的掩護下,向大魚山島發起陸海空聯合進攻。

25日上午,戰斗打響。敵人欺我兵力單薄,孤軍無援,先以飛機低飛掃射和艦艇火炮轟擊來壓制我陣地火力,然后組織部隊登陸,發動地面進攻,卻多次受挫,無功而退。

13時許,久攻不下的日偽軍被迫改變戰術,放棄全面進攻,轉而依仗密集的炮火步步為營,以拉網式攻擊向我陣地進逼。這時大多數官兵的子彈已經用盡,大家一面用手榴彈和石塊阻擊敵人,一面砸毀打完子彈的槍支。此時,陣地上的幾名主要指揮員都已犧牲。面對四面沖上來的敵人,戰士們跳出戰壕與日偽軍展開白刃搏斗。有的戰士將刺刀狠狠地扎向敵人,有的舉起石塊與敵人死磕,有的則抱著敵人一塊摔下懸崖,有的拉響手榴彈與敵人同歸于盡。

大魚山戰斗持續7個多小時,海防大隊第1中隊頑強抵抗,成功擊退日偽軍多次猛烈進攻,共斃傷日偽軍80余人。由于敵眾我寡,且孤懸海上再無援兵,除部分戰士突圍外,副大隊長陳鐵康、中隊長程克明、指導員嚴洪珠等42名官兵壯烈犧牲。新四軍官兵在絕境中奮起迎戰,在面對裝備精良的日偽軍海陸空聯合進攻時毫不畏懼、英勇戰斗,打出了鐵軍威風。參戰日軍指揮官也不禁感嘆,在攻占中國沿海諸多島嶼的戰斗中,碰到這樣血戰到底的中國軍人還是第一次。

此戰與八路軍狼牙山五壯士面臨絕境、決不屈服的英雄事跡相似,因此被譽為“海島狼牙山戰斗”。戰后,新華社迅速發布戰報,延安新華廣播電臺向全世界廣播了這場重創敵寇的海上戰斗,《解放日報》全文轉載了相關報道,新四軍浙東游擊縱隊主辦的《戰斗報》還專門出版了《血戰大魚山》連環畫,將這場悲壯的戰斗永遠載入史冊。

“抗聯十二烈士”:

小孤山上灑熱血

1938年春,東北抗日游擊戰爭進入最艱苦的階段。侵華日軍向東北抗日聯軍第2路軍總部和第5軍3師的后方密營藍棒山發起進攻。為保護根據地,抗聯官兵從深山到外圍設置了多道嚴密關卡。其中,最為關鍵的防御點位于寶清縣西溝尖山子西北坡的漫崗拐彎處。這里地勢險峻,是進出密營的必經之路,戰略位置十分重要。第5軍3師專門安排有“炮手連”之稱的8團1連駐守這里。這個連隊有60余名官兵,大部分槍法比較好,連長李海峰更是被譽為“射手之王”。

3月16日,1連接到上級命令,要求他們待第2路軍總部交通副官張鳳春到達后,即向蘭棒山北麓的李炮營集中。李海峰決定由副連長率主力先行轉移,自己和指導員帶領13名戰士在原地等待。3月18日晨,李海峰等人與張鳳春會合后,在轉移途中同日偽軍400余名步騎兵遭遇。為不暴露部隊主力行蹤,李海峰率隊迅速占領附近的小孤山,準備阻擊敵人。

小孤山位于黑龍江省寶清縣西部,雖然海拔500余米,但是相對高度只有100米左右,四周都是平原地形,因而得名小孤山。戰士們占領山頭后,立刻利用山上的巖石和樹木構筑野戰工事,并故意暴露自己的行蹤,吸引敵人的注意力。日偽軍立即調轉方向,一窩蜂地直奔小孤山。

李海峰見狀,指揮官兵做好隱蔽,嚴陣以待。當敵軍騎兵沖到山腳下時,十幾名官兵手中的步槍、機槍同時射擊,多名敵兵中彈落馬。從側翼進攻的敵軍騎兵見狀,也加快了沖鋒速度,但抗聯官兵早有準備,集中火力精準打擊沖在最前面的幾個騎兵,敵人一時間難以沖上山坡。

日軍指揮官見久攻不下,便調集火炮對小孤山進行猛烈轟擊。多名抗聯官兵在炮擊中犧牲,李海峰的雙腿也被炸斷。很快,敵人又發起新一輪沖鋒。李海峰強忍劇痛,讓戰友架起自己繼續指揮戰斗。

戰至傍晚,小孤山上的官兵憑借頑強的意志和精準的槍法,抵擋了敵人一整天的瘋狂進攻。陣地雖然守住了,但自身也傷亡慘重,指導員班路遺等11名同志英勇犧牲,李海峰等4人負傷。最后時刻,李海峰向尚未受傷的張鳳春交待:“一定要把3個傷員帶出去,多一個人多一分抗日力量。把我這支槍也帶上,它有八成新,還可以用它消滅敵人。”為掩護戰友突圍,李海峰用最后一顆手榴彈與敵人同歸于盡。

此次戰斗共殲滅日偽軍100余名,李海峰等12名抗聯官兵壯烈犧牲。他們的名字永遠銘刻在歷史的豐碑上:李海峰、班路遺、朱雨亭、魏希林、陳鳳山、李芳鄰、夏魁武、王仁志、張全富、楊德才、王發、李才。戰斗結束后不久,第2路軍總部為紀念這些英勇犧牲的烈士,舉行了隆重的追悼會,并將小孤山正式命名為“十二烈士山”。第2路軍總指揮周保中題詩悼念:“藍棒山頂云霧垂,寶石河邊雪花飛。寇賊兇焰猶未盡,十二烈士陷重圍。神槍縱橫掃射處,倭奴偽狗血肉堆。竟日鏖戰驚天地,膽壯氣豪動神鬼。不惜捐軀為革命,但愿失土早歸回。他年民族全解放,指點沙場吊忠魂。”

“劉春祥等十二名龍鼓洲戰斗犧牲英烈”:

豐碑永矗大嶼山

華南抗日游擊隊是抗日戰爭時期黨領導下的廣東省(含海南島)和廣西省多支人民抗日游擊隊的總稱,其中主要包括東江縱隊、瓊崖縱隊、珠江縱隊等武裝力量,是華南一帶的抗日主力,在戰略上有力配合了八路軍、新四軍的作戰,為抗日戰爭的勝利作出重要貢獻。太平洋戰爭爆發后,侵華日軍企圖把香港打造成其重要的后方中轉基地,遂加強對此地的占領和統治。主要活動在廣東一帶的東江縱隊,根據上級指示和戰場形勢的發展,果斷決定派出少量武工隊進入新界,開展游擊戰,以破壞敵人的戰略企圖。為統一指揮,這些進入港九地區的游擊隊被整編為港九獨立大隊,主要進行發動群眾、清剿土匪、營救國內外愛國民主人士等活動。

港九獨立大隊成立后,決定進一步擴大游擊根據地,使我軍在作戰過程中能夠有更加充裕的回旋余地。經過研判,大隊認為香港附近的大嶼山島比較合適,其面積是香港本島的兩倍,不僅擁有良好的群眾基礎,更扼守著珠江口要道,因此決心率先開辟大嶼山島,建立穩固的游擊根據地。

1942年4月,一支由6名武工隊員組成的精干力量潛入大嶼山。出發前,大隊黨委專門和他們召開會議,強調登島之后的首要任務是消除匪患,保護人民的生命財產安全,而后組織群眾有步驟地開展抗日游擊戰爭。然而,武工隊員進入大嶼山后,發現此地匪患十分嚴重,僅憑他們6人難以全部剿滅。大隊獲悉這一情況之后,立即增派游擊隊來到大嶼山,與武工隊合編為大嶼山中隊,由劉春祥擔任中隊長。

大嶼山中隊成立后,劉春祥等人立即著手制訂清剿匪患的作戰計劃。大家認為,一方面要主動出擊,在消滅敵人的同時宣傳黨的政策,大力發動群眾,另一方面要循序漸進,先剿滅比較偏遠、孤立、薄弱的幾支小股土匪,借此立威。兵貴神速,大嶼山中隊在成立之后的第三天晚上,就長途奔襲霸尾村匪巢,干脆利落地消滅了這里的全部土匪。隨后,中隊兵分多路,深入農村地帶開展宣傳動員,并抓捕村霸、進行公開審判,獲得當地群眾的廣泛支持和擁護。數月之后,島上匪患基本肅清,大嶼山中隊也向群眾公開了自己的番號,擴大政治影響。群眾紛紛送子弟參軍,中隊力量得到了顯著增強。

大嶼山得到鞏固后,大嶼山中隊根據上級指示,著手向外圍的流浮山、龍鼓灘等地拓展,進而與東江縱隊、珠江縱隊等主力取得聯系,創造珠江三角洲一帶的抗戰新局面。1943年5月的一個晚上,劉春祥帶領6名骨干隊員,乘坐帆船準備到大嶼山對岸的龍鼓灘一帶開展工作。不料,他們在沙洲、龍鼓洲一帶海域突然遭遇日軍兩艘炮艇的伏擊。經過激烈戰斗,木船被擊沉,劉春祥等游擊隊員和船家梁克一家五口共12人壯烈犧牲,他們用生命譜寫了赤心報國的篇章。

這一次的損失,讓港九獨立大隊官兵悲憤不已。為恢復大嶼山中隊的戰斗力,大隊派遣政訓室主任黃高陽趕赴小島,主持中隊的重建工作。很快,大嶼山中隊補齊了骨干力量,并對周邊的敵情、地形、民社情的情況進行摸底和完善。在隨后的抗日斗爭當中,大嶼山中隊愈戰愈強,成為華南抗日游擊隊中一支重要的力量。

圖片均為資料照片

版式設計:扈 碩