在中國新聞史上,那些在戰火中誕生的報刊,如茫茫夜空里的璀璨星辰,照亮人們前進的征途。《向導》《熱血日報》《浪花》《紅星報》《新華日報》《解放日報》……它們承載吶喊與希望,記錄抗爭與勝利。

在這條用紙筆鋪就的戰線上,戰地記者前赴后繼,英勇戰斗。據不完全統計,抗戰期間犧牲的戰地記者有500人之多。他們中有人在炮火中永遠合上了采訪本;有人倒在了行軍路上;有人一手執筆一手持槍,戰斗到最后一刻……彭雪楓將軍就是其中極為特殊的一位。他是優秀的軍事指揮員,也是一位有著深厚新聞情懷的戰地記者和報人。

今天是第26個記者節,讓我們感悟彭雪楓的新聞情懷,緬懷在戰火中永生的新聞前輩,從中汲取奮進力量。

——編 者

戰將彭雪楓——

“將來革命勝利了,我要當個新聞記者”

■袁麗萍

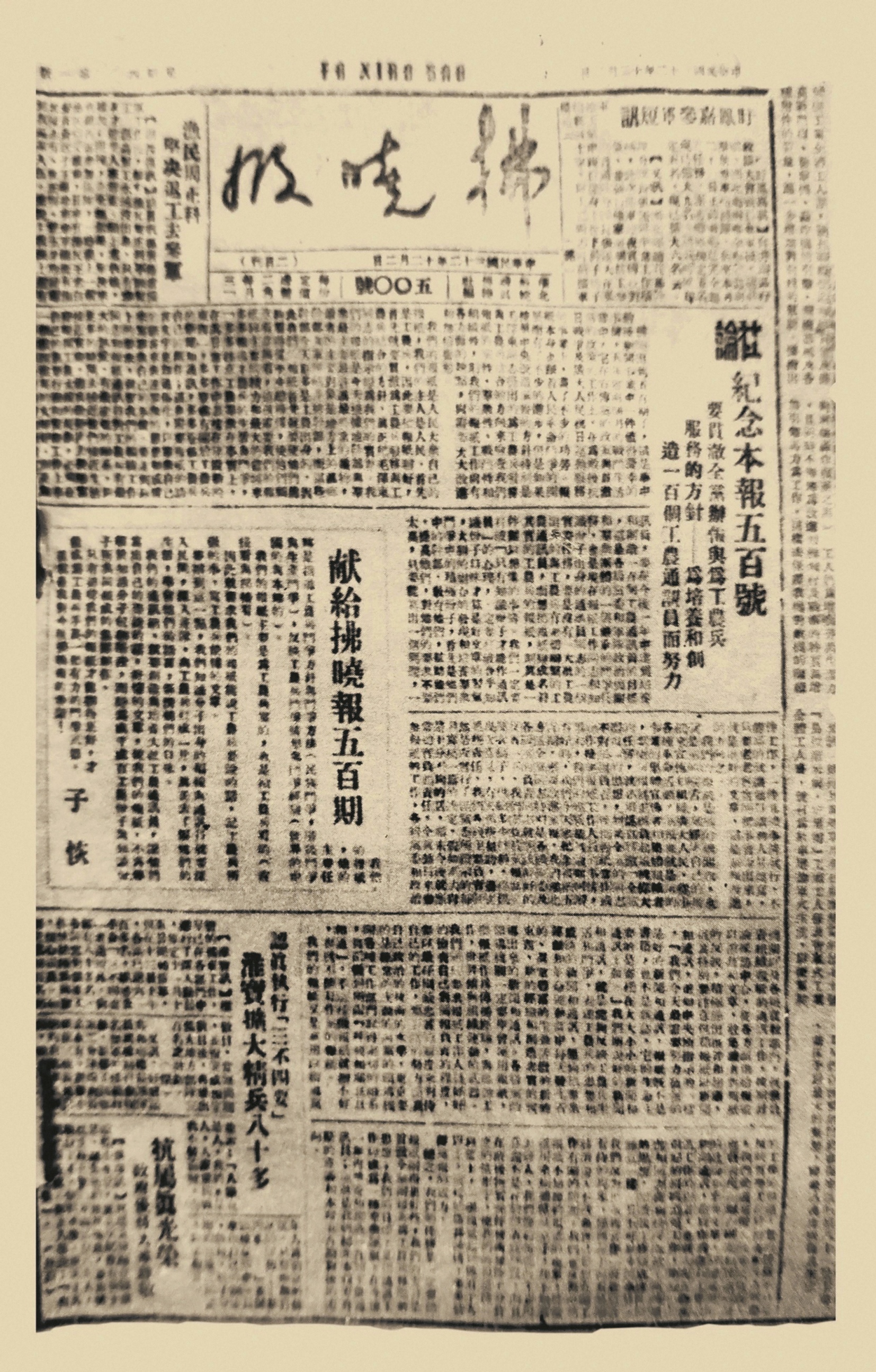

《拂曉報》500期所出的紀念專版。

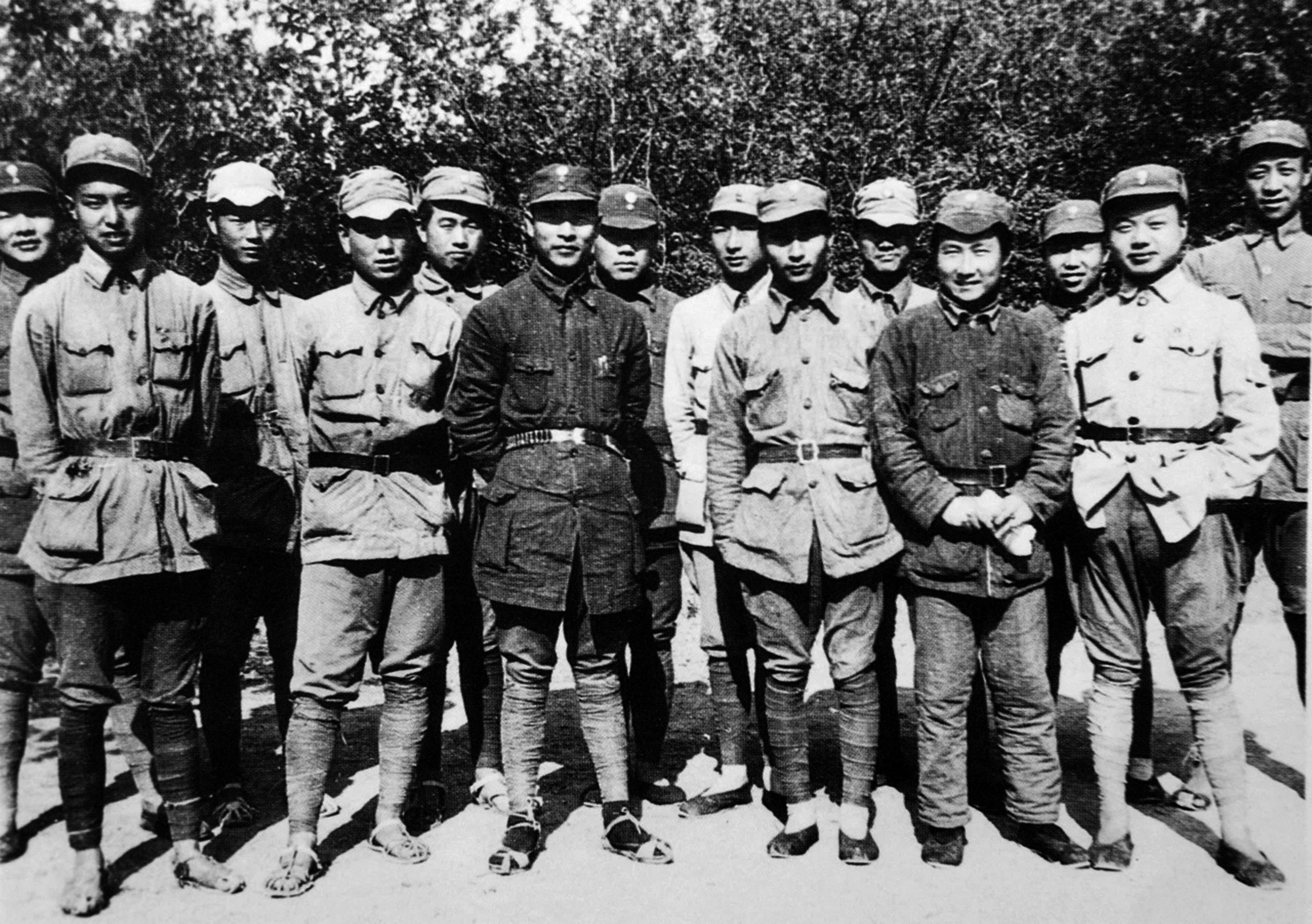

彭雪楓(前排左三)和拂曉報社工作人員合影。

1938年彭雪楓在河南確山竹溝鎮留影。

1938年9月29日,河南確山竹溝鎮的一盞油燈,亮到了清晨。

新四軍游擊支隊司令員兼政治委員彭雪楓,把一張蠟紙從鋼板下輕輕揭起,吹了吹粘在上面的紙屑。

蠟紙上刻著《拂曉報》的創刊詞《“拂曉報”——我們的良友》。

“……‘拂曉’代表著朝氣、希望、革命、勇敢、進取、邁進、有為,勝利就來的意思。軍人們在拂曉要出發,要進攻敵人了。志士們在拂曉要奮起,要聞雞起舞了。拂曉催我們斗爭,拂曉引來了光明……”

彭雪楓對報社骨干單斐等人風趣地說:“將來革命勝利了,我要當個新聞記者。”

一句半開玩笑的話,帶著滾燙的氣息,穿過7年戰火硝煙,停在他37歲那年的秋天——1944年9月11日,河南夏邑八里莊,流彈擊中了彭雪楓的胸膛……

噩耗傳來,大家悲痛萬分,報社的同志們也是淚流滿面。在整理他的遺物時,他們發現了一份完整的《拂曉報》合訂本。封面上,是將軍親筆寫下的蒼勁墨字:“心血的結晶”。

一

如果循著舊報刊的痕跡往回走,我們或許能在1926年仲春綏遠(今屬內蒙古)的育德中學里,找到一個瘦削的帶著河南口音的青年——他是校學生自治會會刊《育德校友》負責人,剛把最新一期的會刊印完,手上沾著油墨,卻笑得燦爛。

當時已加入共產主義青年團的彭雪楓,還用著原名“彭修道”。他仿照魯迅名著《吶喊》的形式,創辦出版了這份刊物,并經常發表文章,評論時勢,抨擊黑暗。

這是有據可查的,彭雪楓利用刊物進行戰斗的開始。

他的戰友張震曾回憶,此前一年,學費無著的彭雪楓為了賺點稿費,曾寫了一篇散文投給北平一家報紙,沒想到竟然登載了,這鼓舞了他寫作的勇氣。

遺憾的是,這篇處女作已湮沒在浩如煙海的舊報刊和重重時光中,后來人無從得見。

《京綏道上》《新城與舊城》《牧馬悲鳴》《大同城的迫擊炮聲》《極度的恐怖》《風波中的紀念》……這些標題,都來自彭雪楓發表在天津《國聞周報》上的《塞上瑣記》。那時,他還不滿21歲。人們從中讀出了塞外古城的壯麗風光、古往今來的歷史遺跡,還有青年彭雪楓悲憤流離的慷慨悲歌、憂國憂民的愛國思想、追求革命的強烈愿望……

1928年3月的一天,年輕的彭雪楓乘車外出,見到乘客中有一幫公子哥兒以車禍取樂,不禁義憤填膺。“我打個寒噤,橫他們一眼。他們不睬。”回家后,他奮筆寫下一篇短文,題為《又是在電車上》,發表在天津《大公報》,表達對當時社會無恥闊少的憤慨。

“紙墨也能當槍使。”彼時年輕的彭雪楓,可能已經感悟到這個道理,卻還不知道,命運會讓他把那支筆換成駁殼槍。

1930年,已改名“彭雪楓”的他,加入紅5軍,實現了到紅軍部隊工作的愿望。炮火硝煙的間隙,彭雪楓仍筆耕不輟,不忘發揮筆桿子的力量。

在緊張的反“圍剿”作戰期間,彭雪楓一邊指揮紅3軍團第8軍第2師官兵戰斗,一邊創辦了《猛攻報》。他親自寫稿,還做編輯、校對工作。那張油印小報,是紅軍中創辦較早的報紙之一。

長征路上,婁山關大捷。彭雪楓率紅13團官兵作為第一梯隊搶占險關,立下赫赫功勞。他滿懷激情地寫下《婁山關前后》,生動描述搶關戰斗情景——

……一向以敏捷迅速出名的第三營飛奔左翼的高山,并不費事就搶了敵人企圖占領的制高點。紅色戰士們在輕重機關槍火網之下鉆到敵人的側翼,光亮耀眼的刺刀,在敵人陣前像幾千支箭飛過去了!

……

一聲“瞄準——放!”(敵)軍官倒了。沖鋒部隊乘機沖上去。敵人好像竹竿之下的鴨子,呼哈呼哈地滾下去了。

婁山關的整個敵人,因之動搖,自取捷徑各自逃去。

婁山關占領了!婁山關是我們的了!

多么生動的戰斗素描!這何嘗不是一篇由戰地記者寫下的精彩戰地新聞!

二

最早參加《拂曉報》創辦的單斐,曾寫下《拂曉報成長的道路》一書。書中回憶,彭雪楓曾對他們說:“我從少年開始就和報紙結下不解之緣,很多知識是從報紙里得來的。那時我喜歡給報紙投個稿,我對辦報有著特殊的感情啊!”

在37歲的生命里,彭雪楓始終對辦報“有著特殊的感情”,留給后人最深沉的回響,便是《拂曉報》。

1938年9月29日,大山深處的竹溝鎮,夜色濃得像一塊生鐵,冷而沉。就在上個月的22日,日軍大本營下達了進攻武漢的命令。中國的抗戰局勢不斷惡化,陰霾籠罩在人們心頭。

此時,一支英雄的隊伍即將踏上東征之路。幾天前,命令已經到了——經中共中央批準,彭雪楓任新四軍游擊支隊司令員兼政治委員,奉命率隊開辟豫皖蘇抗日民主根據地。

在全力準備挺進豫東敵后的緊鑼密鼓中,一張全新的報紙即將誕生。彭雪楓把阿樂、易河、單斐3位“筆桿子”叫到隊部。隊伍即將出征,他想吹響號角,辦一張戰地快報。

那是個不眠之夜,他們圍聚在昏暗的油燈下,暢快討論著,報紙雛形漸漸呈現了。但是,報名叫什么?大家一時有些拿不定主意。有人提議“戰斗”,有人主張“曙光”,有人說“勝利”……彭雪楓搖搖頭,總覺得還不夠。晨曦微露,拂曉來臨。彭雪楓又想起這年5月剛成立的游擊支隊“拂曉劇團”,靈感來了——拂曉,代表著勝利的曙光,就叫《拂曉報》吧。

這便有了文章開頭那一幕。發刊詞中,他激情洋溢地闡述這張報紙所要擔負的使命任務:“要和我們的指揮員、戰斗員發生著血肉的關系”“要和不正確的思想、意識、行為,做無情的斗爭”“要和廣大群眾,各個友軍,密切的(地)團結起來,親愛的(地)結合起來,堅決執行統一戰線,目標一致向著日寇、漢奸、土匪”。文中的每一部分,他都以熱情呼吁結尾:“我們要做到——而且一定能夠做到:‘拂曉離不開我們,我們離不開拂曉’。”

其實,彭雪楓早與“拂曉”結緣。

4年前的秋天,他到江西省軍區任政治委員時,就曾大力支持軍區政治部出版發行了一張油印小報,還積極撰文,深入淺出地論述游擊戰思想。那張小報,名字就叫《拂曉》。

無怪乎他在發刊詞中對“拂曉”那樣情真意切,從《拂曉》到后來的《拂曉報》,兩者一脈相承。

偏僻的竹溝,飄出一縷墨香。第一期《拂曉報》,草紙3版,印了30多份。

第二天,竹溝鎮萬頭攢動,熱鬧非凡,新四軍游擊支隊東征誓師大會即將召開。官兵精神煥發,集結在東門外廣場。群眾從四面八方趕來,涌向廣場。宣傳隊員們走來走去,忙著給群眾傳看剛剛印出來的《拂曉報》。大家歡呼著:新四軍也有報紙了!

三

部隊向東,編輯部也向東。《拂曉報》創立次日,就隨部隊進入敵后。當時的新四軍一缺餉源,二少后勤供應,生活艱難,物質條件非常艱苦。這張戰地快報,注定要歷經艱難困苦。

為解決印刷問題,彭雪楓親自往返80多里購置油印機,發動大家群策群力,弄到了兩支鐵筆、兩塊鋼板、兩筒油墨、一把油刷和半筒蠟紙,湊齊了印刷的基本條件。

報紙迎著戰火硝煙繼續生長。

1939年9月,在《拂曉報》創刊一周年時,彭雪楓特意為《拂曉報》安排了“周年紀念”和“百期紀念”活動,要求《拂曉報》擴大篇幅出套色特刊,配發紀念文章和作者畫像。他還專門在紀念特刊上發表文章,回顧《拂曉報》在艱苦條件下成長壯大的歷程,熱情贊揚它的“偉力”:“黨的路線、主張、政策、決議以及個別時期的指令,都通過了報紙而傳布出去!”

他引用列寧關于“報紙不僅是集體的宣傳者和集體的鼓動者,而且還是集體的組織者”的論述,認為這應該成為“所有抗戰派的報人們的最寶貴的指針”,而且“報紙的內容,從新聞、社論、論文,都應該包含著它的‘教育性’‘斗爭性’和‘組織性’”。

1943年4月,《拂曉報》已由剛開始時的“黑油墨、麻油調、粗麻紙”油印改為鉛印,由草紙、毛邊紙到正兒八經的新聞紙,內容也愈發豐富,由單一的黑色,變成了多色套版,圖文并茂。報社工作人員由最開始的3人,增加到25人。每期印數由30多份到300多份,直至2500份,最高發行量達3000多份。而且,《拂曉報》的“戰斗矩陣”不斷擴大:《拂曉匯刊》《拂曉副刊》《拂曉叢刊》《拂曉畫報》《拂曉文化》《拂曉電訊》……

據統計,抗戰期間,《拂曉報》共出版了約1000期,被軍民譽為“沙漠中的甘泉,餓鄉里的食糧,指引方向的羅盤,照耀通衢的燈塔”。這張報紙,不僅在豫皖蘇邊受到歡迎,還發行到延安、華北、重慶、西安等地,引起社會人士的關注,并曾受到毛澤東、張聞天等同志的贊揚和題詞鼓勵。當時,被日軍列為“禁讀物”的《拂曉報》,在偽軍軍營里被偷偷傳閱著,甚至還飄到南京偽政府的案頭……后來,《拂曉報》經國際新聞社介紹,遠播到蘇聯、美國和東南亞等地。在法國巴黎舉辦的萬國報刊博覽會上,它作為中國敵后報紙參展并引起關注。

在這期間,彭雪楓多了個職務——新四軍游擊支隊黨報委員會主任。從回憶文章來看,他對這個任職很是滿意、很是自豪。

1943年12月2日,在《拂曉報》出版500期時,彭雪楓洋洋灑灑寫了5000字的《賀拂曉報五百號——五年來拂曉報的檢討》,為《拂曉報》“祝壽”。文中,他將《拂曉報》“堅持5年零2個月的長期過程而不懈”,稱為“在希望之中而又很出意料之外”的奇跡。為了寫這篇文章,他把490多期《拂曉報》全部翻了一遍。

彭雪楓對這張報紙,的確是愛得深沉。他自稱《拂曉報》的“名譽社長”,每期報紙都要過目,重要文章親自上手寫,只要有空就到報社了解情況。他的兒子彭小楓曾回憶:“父親曾說:‘如果從個人興趣出發,我寧可去當拂曉劇團的團長、導演,或者去當《拂曉報》的編輯、騎兵團的團長。’”在《拂曉報》同志們眼中,他既是領導,還是記者,有時還做編輯。他經常參加報紙的編輯、審校,還經常給記者、通訊員修改稿子。有位作者寫了一篇充滿戰斗激情的、講老戰友重逢敘舊的稿子,投給了《拂曉報》。彭雪楓不僅做了認真修改,還給作者寫信,鼓勵他多給報紙撰稿。

無論是在艱苦行軍的路上,還是在硝煙彌漫的戰場,彭雪楓常常擠出時間,為《拂曉報》撰寫社論、評論文章。有人統計過,自1938年9月始,《拂曉報》共刊登彭雪楓文章百余篇,而不署名的社論究竟有多少,就無從知曉了。彭雪楓還保存了自創刊起的每一期報紙,并在合訂本封面上鄭重寫下“心血的結晶”5個大字。

在報風、文風上,彭雪楓非常重視,常指出報紙存在的“半文半白”“學生腔”等問題。他還給報社同志訂了“文字公約十條”,要求他們不寫草字、不寫錯字、不寫怪字、不寫簡字,報紙必須有血有肉有內容,一律采用白話文寫作,簡明樸實、通俗易懂。

1938年冬,游擊支隊在睢縣、杞縣、太康地區連獲勝利,群眾夾道歡迎。《拂曉報》的同志們很受鼓舞,用最快速度編出一期報紙,一版頭條標題寫著“我們進入睢杞太的中心任務——打擊消滅漢奸武裝!”

按慣例,他們將印出的第一張報紙拿給彭雪楓。

本以為這篇報道會引發彭雪楓的共鳴,沒承想,彭雪楓很快把報社總編輯阿樂找去。他嚴肅批評這條標題不把消滅日軍放在首位,竟把漢奸、土匪突出為打擊中心,會給反共頑固派以造謠污蔑之機。

“這是原則性錯誤!”時隔多年,阿樂仍然記著司令員那重重的批評,“這也使得報社新聞兵們受到一次黨的策略的深刻教育,我們立即改稿重印。”

大家都說,在工作中,彭司令員對辦報的人要求非常嚴。但在生活上,彭雪楓又對報社同志十分關懷、寬容。游擊支隊在書案店期間,春荒嚴重,糧食不足,部隊每天只能以紅薯充饑。彭雪楓甚至不得不下令賣掉了一起東征的紅驃馬、白驃馬等數十匹心愛的戰馬。艱難條件下,他自己啃紅薯皮、吃爛紅薯,卻將糧食和菜金讓給報社人員。

四

1944年9月, 新四軍第4師師長兼政治委員彭雪楓率部西進。出發前,他隨身帶上了《拂曉報》合訂本。八里莊戰斗打響,他登上圩墻指揮,不幸被子彈擊中……

這位夢想勝利后當個新聞記者的戰將,犧牲在抗戰勝利的前夜。

現在,我們可以在中國人民革命軍事博物館看到一份1943年編印的《拂曉報》。報紙長37厘米、寬26厘米,紙色焦黃。這是他留給后人的寶貴財富。

那本珍貴的合訂本,如今收藏在河南博物院。它的每一頁都仿佛在對來訪者說——

看,這就是新聞戰線,這就是軍事記者,總是與戰斗、犧牲、子彈、鮮血相伴,也總是讓人無怨無悔、甘之如飴。

今天,《拂曉報》依然存在,作為中共安徽宿州市委機關報繼續發行,延續著紅色新聞的生命。翻開它們,我仿佛仍能聽見1938年竹溝鎮的油印機吱呀作響,仍能聞見1944年八里莊的硝煙混著墨香。將軍沒走完的新聞路,被一代代記者接著走下去;他沒寫完的文章,在一張張報紙上繼續綿延著。

今天,《拂曉報》的精神之光穿過歲月,落在我們的鍵盤上,落在我們的鏡頭里,也落在我們的心上——

新聞理想,崇高;軍事記者,光榮。

記者前輩彭雪楓,早把這樣的提醒刻進了新聞時間的“頭條”。

“長征副刊”版圖片均為資料圖片。

版式設計:許 碩