潛行深海,他們有個“遠洋朋友圈”

■李澤 冉一航 解放軍報特約通訊員 宋潤鵬

“今天是遠航任務過半的日子,炊事班老趙的秘制辣醬拯救了味蕾”“戰友們,我畫的‘深海星空’沉浸感如何”“配電室‘解憂雜貨鋪’正式開業,誰來和我嘮兩句”……

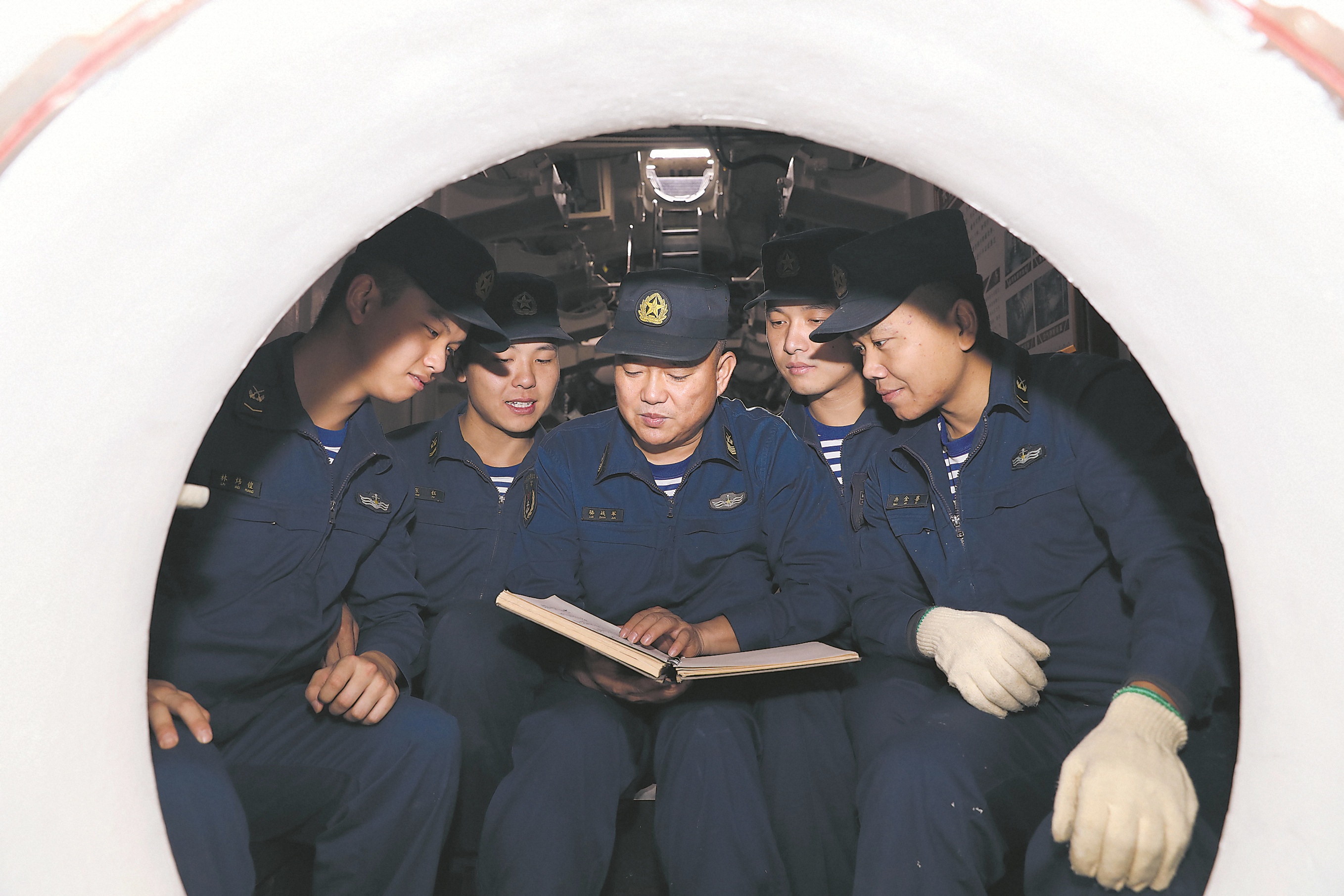

海軍某艇員隊艇員翻看“遠洋朋友圈”筆記本。胡淇柏攝

深秋時節,某海域深處,正在執行遠航任務的海軍某部某艇員隊一艘潛艇艙室內,休更艇員們圍坐在一起,津津有味地翻看一個名為“遠洋朋友圈”的厚厚筆記本,不時拿起筆在本子上寫寫畫畫。

“遠洋朋友圈”里的內容精彩紛呈:大家的工作心得、感人故事、以戰友為原型創作的卡通漫畫……艇員們還用不同顏色的貼紙抒發感情,如紅色代表“加油”、藍色代表“感同身受”。

“潛艇面臨復雜多變的任務環境、枯燥和相對隔絕的生活環境,這容易讓艇員們產生各種心理困擾,我們要因地制宜探索遠航心理疏導工作新路徑,主動為遠航生活注入‘心’動力。”該艇員隊政委介紹說,他們借鑒年輕官兵喜歡的“微信朋友圈”社交互動形式,建立紙上“遠洋朋友圈”,艇員們在上面發布“動態”,內容涵蓋訓練見聞、生活趣事、戰位風采照片等多個方面。

“這也畫得太傳神了!”只見“遠洋朋友圈”里,艇員陳思洋創作的《潛艇十二時辰》連載漫畫,以幽默筆觸記錄崗位日常,引發全艇官兵熱烈討論。

筆者看到,每幅漫畫結尾,都有不少艇員留言:有的分享訓練體會,有的表達內心期望,還有的提出意見建議……

每次遠航結束后,艇員們都會將本航次的“遠洋朋友圈”匯編成記憶手冊,作為艇員隊傳承精神的一種載體。

“近年來,官兵遠航期間的狀態更好了,焦慮自評量表得分逐年遞減。‘遠洋朋友圈’也被上級列為封閉環境下提供心理服務的創新案例,并進行推廣。”該部領導說。

潛艇破浪前行。羨崑 攝

深秋清晨,大海浩渺,萬里無波。

極目遠眺,成群的海鷗在海天之間跳動出歡快的音符。一艘“巨鯨”緩緩露出黑色身軀,浮出水面,向碼頭駛來。艦橋之上,八一軍旗迎風招展。

“哦,已經是深秋了。”三級軍士長丁曙光深深吸了一口氣。他依稀記得,潛艇出發的那一天,是在一個夏季的夜晚。那天,他在“遠洋朋友圈”中寫道:“朝看水東流,暮看日西墜。”

多少個日日夜夜,他們在大洋深處潛航,在逼仄的空間中堅守,全身心投入到訓練任務中。對于他們而言,水下沒有網絡熱點、沒有社交媒體,“遠洋朋友圈”便是他們的心靈“憩所”。

對于普通人而言,在與外界完全隔絕的密閉空間內,待上幾天都是一種煎熬。但對于潛艇兵而言,他們的工作常態便是靜靜地潛伏于碧波之中,等待給予對手致命一擊。

潛行深海,“遠洋朋友圈”中記錄的不僅是潛艇官兵的日常,更是一個群體在特殊條件下展現的樂觀與堅韌。在許多不為人知的日子里,潛艇兵忍受孤獨、克服枯燥、戰勝恐懼,以頑強的毅力完成了一次次深潛遠航任務,創造了一個個嶄新紀錄。

一座心靈相通的橋梁,逐漸在艇員們心中架設起來

艇員賈志坤至今難忘,自己和“遠洋朋友圈”的緣起故事。

那次長航任務,是賈志坤第一次“出遠門”。出航前幾周,強勁的主機聲讓他熱血沸騰,他心中充盈著執行任務的自豪感。然而日子久了,這聲音讓他煩躁不安,輾轉難眠……長航的新鮮感很快被枯燥與沉悶占據。

那段時間,他提不起精神,對著嗡嗡作響的設備兩眼發直,吃不下飯也睡不著覺。一天晚飯后,他在餐廳一角發現了一個空白留言板,猶豫再三后,在上面寫下自己心中的想法:“每天都要和油污、異味打交道,還要時刻面臨生死考驗,感覺快堅持不住了。”

艇員隊政委看到這個留言后,來到小賈的戰位上,給他講述先輩們執行長航和深潛任務的故事:“長航接近尾聲時,幾乎所有艇員都已接近體能極限,靠著在太陽穴抹風油精、嚼干辣椒提神。每個人都知道長航危險,但事關祖國的安全,他們寧可豁出性命,也要完成任務。”

聽著政委的話,賈志坤若有所思。漸漸地,他心中的“結”慢慢解開,在后續任務中始終保持著良好狀態。

從“留言板”中發現了官兵的“活思想”,這讓政委得到啟發。他聯想到,以往航次中,雖然經常到每個戰位上與艇員們談心,卻總感到大家有話當面“說不出口”“遮遮掩掩”。

幾天后,一場思想骨干會召開。“如果能在深海之下營造一個有問題隨時說、有意見隨時講的‘小平臺’,或許能更快了解大家的思想狀態。”經過討論,大家達成共識:拿來一個厚厚的大本子,開始建立紙質版“遠洋朋友圈”。

“我是第一個發表‘動態’的人。”三級軍士長文宇介紹起“遠洋朋友圈”啟用之初的故事——那天,這位已經在潛艇上服役10多年的老兵,用碳素筆工整寫下:我們為祖國去戰斗。他坦言,寫這句話是想給新入伍的艇員鼓鼓勁,當年他第一次長航,差點因為壓力太大打“退堂鼓”,當時帶教他的班長就是用這句話鼓勵他。

初期,大家對“遠洋朋友圈”的關注度并不高,一周過去才攢下7條“動態”。關注度提高的轉折點源于艇員楊乾國的一句“吐槽”:“艙室就像‘移動罐頭’,想做引體向上,手剛夠著管路,腦袋就撞天花板……”軍人委員會主任劉俊騰看到這條“動態”后,決定帶領大家利用艇上設備“創意健身”。他們用裝置導軌練深蹲、借艙壁扶手做卷腹,并在餐廳搭起體能擂臺,在“遠洋朋友圈”中開設“健身達人賽”專題,參與者獎勵達人貼紙。

隨后,“遠洋朋友圈”逐漸熱絡起來。艇員張鈺曬出“雷彈艙深蹲十連”的“動態”,引得戰友們紛紛效仿。

從一周幾條到一天十幾條,“遠洋朋友圈”逐漸成了潛艇里最熱鬧的“精神集市”。艇員們在這里表達心聲、提出建議。就這樣,一座心靈相通的橋梁,逐漸在艇員們心中架設起來。

言為心聲,映射出了艇員們“家”與“國”的辯證法

“遠洋朋友圈”中的一張照片上,一個身著防護服、滿臉油污,弓身在艙底作業的“神秘”身影格外引人注目。由于拍攝空間狹小,這張照片只有人物的側臉。

潛艇航行至某海域,某艙室設備機械密封滲漏,艇員潘孟德第一時間沖了上去。面對高溫、高濕、高噪聲的環境,他鉆進狹小的舷洞,配合艇員們進行了一場長達6個多小時的修理工作。

這段驚心動魄的搶修過程,被相機記錄下來,照片打印后張貼在“遠洋朋友圈”中,隨即得到本航次動態的最高“點贊量”。大家紛紛留言:“向潘孟德和吊裝小組、電工小組致敬”“這才是潛艇兵的‘戰斗臉’”……

另一張令人難忘的照片名為“凌晨備航”,發布人是艇員林煒锽。

第一次參與遠航備航,林煒锽難以忘記,冬日的碼頭,大家頂著刺骨的寒風,備航準備動作卻沒有半分遲滯……

這感人的一幕最終定格在“遠洋朋友圈”中:“寒風凜冽,但我們的心是熱的,這就是潛艇兵的擔當!”

“夏去秋來北水寒,書接信往情難藏。七月七日遙相望,佳人翹首盼君還。”去年七夕前,潛艇即將出航,艇員楊迎鑫發布的一首詩成為“遠洋朋友圈”里人人點贊的“爆款”。

約一個月后,任務接近尾聲。歸航的那個清晨,在碼頭迎接的人群中,楊迎鑫看到了妻子手捧鮮花,迎著凜冽的海風向他熱烈地招手。

“那天看到你在‘遠洋朋友圈’中表達心愿,我們在出航前聯系后方保障隊,讓他們今天把你的妻子請到碼頭。”政委拍了拍楊迎鑫說。

不久后,他們受領任務又將出發,楊迎鑫在“遠洋朋友圈”中再次袒露心聲:“我在寂靜與黑暗中沉默,你在驕傲和美麗中舞蹈,當孤獨和寂寞襲上心頭,那抹百合就在耳邊低語,聽我說,我在等著你……”

只身許國,情為萬家。與家人分離,是因為身上背負的使命;默默潛行,是因為身后有萬家燈火。言為心聲,映射出了艇員們“家”與“國”的辯證法。

“重大喜訊!楊石蒼要當爸爸啦!現給小家伙征名……”

這個由艇員王志軍撰寫的“熱帖”剛在“遠洋朋友圈”中發布,就得到了大家的熱情回復——“叫遠航,紀念他是在我們遠航時出生的”“叫守海,寓意是守好這片深海”“叫海軍,長大后也來當海軍”……一個個名字,承載著大家的祝福。

捧著這個記滿一頁名字的本子,楊 石蒼眼眶發熱:戰友們的心意,比這些名字更加厚重。

共享共謀的智慧火花背后,是“百人同操一桿槍”的團結精神

那年,艇員們受命參加一場對抗訓練。訓練間隙,艇領導組織多個戰位官兵召開“諸葛亮會”,商討下一步應對方案。

“綜合幾次交手情況,我建議嘗試迂回靜默機動。”一番討論后,與會人員認為艇員劉開鑫的建議最具可操作性。隨即,他們迅速擬定行動方案。

戰斗警報再次響起,艇員們抓住有利戰機,成功突破聯合封鎖區。

“充分尊重官兵主體地位,方能激發官兵積極性、主動性,提升戰斗力。”艇黨委集思廣益,決定在“遠洋朋友圈”中常態設置“作戰難點大家議”和“我為打贏獻一計”專欄,鼓勵艇員們圍繞戰備訓練、裝備維護等方面,結合實踐發揮才智、出謀劃策,為戰斗力建設集聚智慧和力量。

“某設備注水時產生的氣泡影響精度,像水里摻了沙!”艇員厲彥航在“作戰難點大家議”中畫的“哭臉”引起了雷彈技師駱戰軍的關注。他帶著全艇技術骨干接力研討,提出“分層注水”方法,經過反復試驗,氣泡干擾效果大大降低。

“我為打贏獻一計”專欄中,電工班艇員提出了“戰位照明智能切換”方案:按備航、戰斗、休整模式自動調光,既保證隱蔽又節約能源。方案采納后,電能消耗降低了15%,他們還在專欄上曬出“成果對比圖”,字里行間洋溢著自豪。

共享共謀的智慧火花背后,是“百人同操一桿槍”的團結精神。在危急關頭,這種精神能夠化作艇員們舍生忘死、無畏奉獻的動力。

一次任務中,艇員孫浩正在某艙室內保養系統設備,忽然聽到異常響聲。他扭頭發現裝備某部位大量進水,水柱直射前方機器,立即邊報告,邊尋找損管工具。

艇員們聽見警報聲,飛奔到現場,加入堵漏隊伍。

“快切斷周圍設備電源”“關閉隔離閥”“隔離電氣設備,排出積水”……一連串口令調動后,險情得到有效控制。經檢查,系統設備以及艙底各泵組電機得到及時保護,均未受到影響。

這段“戰斗”經歷被記錄在“遠洋朋友圈”中。航次結束時,艇員們為“身邊的典型”點贊:緊密協作最關鍵,集體的力量大于天!

每當經歷一次生與死的考驗,這種力量就會愈加強大。

那年冬天,這支艇員隊再次出征,他們的任務是隱蔽突破某片海域——這,需要全體艇員打起百分百的精神。

有人在“遠洋朋友圈”建議,舉辦一次“同飲一碗水”活動,給大家鼓鼓勁、打打氣。

潛艇之外,任務海域幽暗寧靜,深邃得仿佛要把人吞進去;潛艇內部,艇員們紛紛被熾熱的豪情感染,他們端起碗,一飲而盡。

“喝下這碗水,我們把海疆裝進胸膛”“喝下這碗水,我們把使命扛在肩上”……當天夜晚,艇員們紛紛在“遠洋朋友圈”中留言。

任務開始后,全體艇員堅守崗位、嚴密監護設備運行,落實行動措施。

當聽到任務成功的消息時,艇員們激動地相互擁抱,熱淚盈眶。這個瞬間也被定格在照片上,被珍藏在“遠洋朋友圈”中。

該艇員隊干部洪亞飛介紹,“遠洋朋友圈”“上線”7年來,記錄內容也在悄然變化:最開始,“想家”“累”等詞語占多數;后來,“戰位攻關”“創意金點子”專欄逐漸躍居主流;如今,“精神傳承”成了“爆款詞”。“遠洋朋友圈”更新頻率也從首航的“一周7條”躍升至如今每航次“300+”。這個“心靈密盒”逐漸從“情緒樹洞”拓展為“勝戰智庫”和“精神加油站”。

短暫休整后,艇員們準備開始新一輪航行任務。

站在碼頭,看向遠方,文宇想起了“遠洋朋友圈”中戰友寫下的一首詩:“千般封鎖黔驢技,一瞬突擊敵膽慌,藍鯨遠行留不住,遠洋深處礪鋒芒。”

采訪手記

那上面,每個字都有溫度

■宋潤鵬

在這個信息爆炸的時代,我們習慣了指尖輕點屏幕,就能聯通世界。心理學家曾做過一個實驗:將志愿者安置在沒有網絡、沒有外界聯系的封閉空間。72小時后,大多數人就難以忍受。而在深海之下,我們的潛艇官兵,卻要在這樣的環境中堅守數十個日夜,甚至更久。

在這網絡無法觸及的深海之中,“遠洋朋友圈”成了艇員們重要的精神橋梁。它雖然不像網絡社交方式那樣即時便捷,卻顯得更加珍貴——因為每一條留言都發自艇員內心,一筆一畫都傾注了真情。

翻開厚厚的本子,首先映入眼簾的是一幅幅稚拙卻生動的漫畫——機電兵用畫筆記錄值更日常,聲吶兵用簡筆畫描繪聽到的“深海樂章”。沒有濾鏡,沒有美顏,這些樸素的創作卻比任何精修圖片都更打動人心。

細細翻閱,仿佛在聆聽一場跨越時空的對話。在這里,能看到艇員為技術難題畫的“哭臉”,“哭臉”下面跟著十幾條不同筆跡留下的解決問題思路;能看到新婚戰友寫給妻子的詩,旁邊是大家暖心的祝福;還能看到驚心動魄的損管搶修后,官兵們的“戰斗合影”。

這看似簡單的互動,在深海之下卻有著撼動人心的力量。

“剛開始遠航,最難熬的就是想家。”一位艇員說:“一次,我在本子上畫了家鄉的小院,戰友們在下面留言,有的畫了他們老家的房子,有的寫了自己家鄉的民謠,還有人悄悄在我床頭放了塊巧克力。那一刻,我突然覺得,我們都在彼此陪伴著。”

“遠洋朋友圈”里幾乎找不到氣餒。即便是最艱難的時刻,艇員們的留言也始終充滿力量和希望。一位老兵在連續值更十幾個小時后寫道:“累,但值得。因為我們守護的,是身后千家萬戶的安寧。”

采訪中,一名艇員對我說:“在看不見陽光的深海里,我們需要一盞燈,照亮彼此的前行路。”

也許,“遠洋朋友圈”就是這樣一盞燈。它照見的不僅是官兵們的喜怒哀樂,也是一群官兵如何在特殊環境下相互扶持、共同成長的故事。

臨別時,我問一名年輕的水兵,在這個數字時代,如何理解和看待這樣原始的交流方式。他不假思索地說:“那上面,每個字都有溫度。”

的確如此,當我合上沉甸甸的“遠洋朋友圈”,仿佛還能感受到那一字一句背后的溫暖。