向著山口攀登。

這里,是祖國西北的阿拉套山,一條蒼勁的山脊線劃分出哨兵的兩個世界。在山脊的這頭,是新疆軍區江巴斯邊防連的營盤;在山脊的那頭,是日夜通行的阿拉山口口岸。

當一列列國際班列呼嘯著通過口岸,連接起中國與遠方時,有一群年輕的士兵正站在山脊線上,守衛著口岸和班列的安全。無論是面向班列還是背朝班列,他們與班列奔赴的,都是同一個“目標”——班列運送的是繁榮與發展,他們守護的是和平與安寧。

在這里,每一個士兵都經歷著一場特殊的“成人禮”。不是在城市霓虹中,而是在風雪巡邏路上;不是在親人的目光中,而是在國門的注視下。他們的青春,被山風雕刻,被冰雪淬煉,最終成了山的模樣——沉默、堅韌、不可撼動。

今天,讓我們走進新疆軍區江巴斯邊防連,聆聽一群駐守口岸一線邊防哨兵的故事。他們的每一天,都是對“守望”最生動的詮釋:守望國門,守望班列,守望身后的萬家燈火。

他們讓世界看見,當青春遇上邊關,當個人融入家國,荒涼的山脊也能迸發出蓬勃的力量。他們站在那里,本身就是國門前的風景。

——編 者

江巴斯:山脊線上奔騰的青春

■田芷齊 李子涵 馬樂清

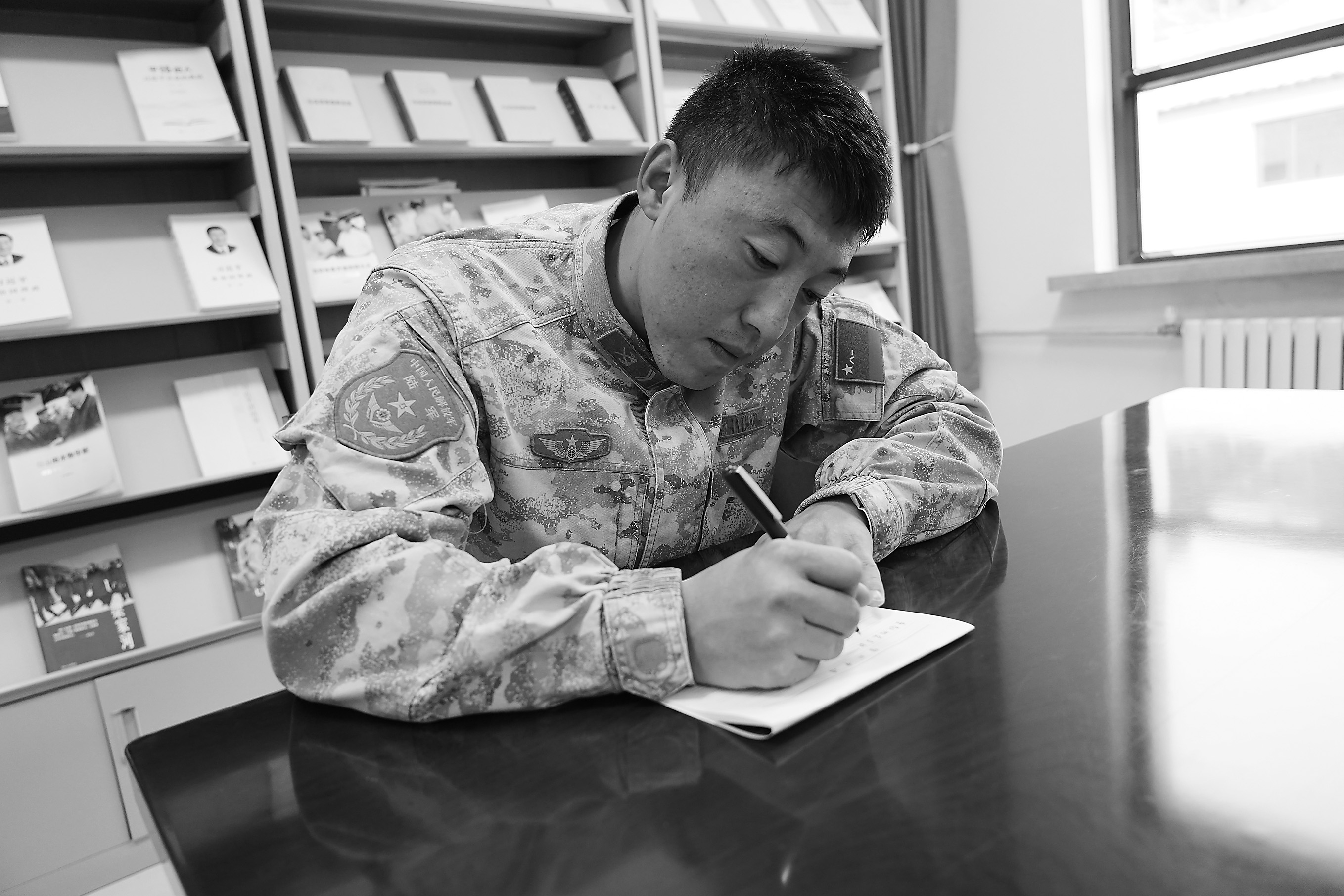

顧帥鄭重寫下留隊申請書。

山脊上的堅守。

荒山之中,官兵播種綠色。

黃永升(中)向戰友展示新廚藝。

李海(右)與班長在點位執勤。

風雪中的“成人禮”,雕刻出戰士堅毅的臉龐

深秋的阿拉套山,褪去最后一片金黃,在素樸清朗中靜候寒冬。新疆軍區江巴斯邊防連上等兵李海站在哨樓上眺望,視線越過連綿的山脊線,落在那頭燈火閃爍的阿拉山口口岸。

恍惚間,他仿佛看見了數千公里外,家鄉云南紅河河畔的夜色——那座祖國西南邊陲的口岸,是他夢想開始的地方。

李海的家,距離國門口岸不遠。打記事起,母親就經常望著國門下的哨兵對他說:“看那些邊防軍人,是他們守護著我們的幸福生活。”母親的話如春風化雨,將一顆從軍報國的種子,悄悄播種在他的心田。

18歲那年的秋天,李海穿上軍裝,踏上西行的列車。從一個邊關奔赴另一個邊關,他帶著母親的囑托和年少的熱望,走向陌生的西北高原。

當列車緩緩停靠,他第一眼望見的,便是暮色中綿延不絕的雪山,像極了大地的脊梁,橫亙在天際線上,沉默而堅定。

李海仍清晰記得,第一次參加巡邏時的情景。巡邏路沿著陡峭的山脊延伸,冰粒夾雜著沙石漫天飛舞,在大地上肆意展示著自然的力量。

他瞇緊雙眼,艱難呼吸。風撕扯著他的作訓服,未系緊的帽繩抽打著臉頰,記憶中留下灼熱的疼。

狂風中,班長劉金的聲音幾乎被吞沒:“快把背包繩綁在腰上!大家抓緊,隊不能散!”李海緊緊握住手中的背包繩,這根平日里普通的繩索,此刻成了他和戰友攀登時的共同依靠。

還有一次巡邏返程途中,風雪襲來。隊伍即將抵達山谷,風愈發猛烈。身邊的戰友忽然一個踉蹌,眼看就要跌倒,李海想也沒想就撲上去。兩人都失去平衡,重重地摔在雪地上。

“緊貼地面!”劉金嘶喊著,自己也伏倒在地,雙手拽緊連接兩人的背包繩。后面的戰友一個個撲上來,更多雙手一起拽住背包繩,幫助他們脫離了險境。

每次登頂后,李海都會抬起頭遠眺——他們守護的不僅是腳下的土地,更是身后的萬家燈火和不時從口岸駛過的國際班列。列車呼嘯著連接起中國與遠方,而他們,是這和平通道上堅定的守護者。

來自廣西的中士韋延資,同樣經歷了屬于自己的“江巴斯成人禮”。最讓他記憶猶新的,是人生中的第一場雪。這個自幼在廣西長大的小伙子,第一次真正觸摸到了冰雪的寒徹。

連隊接到除雪任務,他毫不猶豫地報了名。誰知剛踏出營門,便一腳踩空,從山頂徑直滑了下去,在雪地里滾成了一個雪人。

待抵達任務點,他才意識到這場“戰斗”的艱難。數米高的雪墻封住溝口,宛如一道被瞬間凍結的“巨浪”。沒有機械支援,他和戰友一鍬砸向冰層,冰屑炸裂四濺,震得虎口發麻。汗水浸透里衣,又在寒風中凝結成冰。

韋延資偶爾直起腰,回頭望去,那條他們剛用雙手劈開的“路”,在雪海之中蜿蜒伸展。那一刻,某種難以言喻的情緒涌上心頭,將他的胸腔填得滿滿當當。他俯身抓起一把雪,塞進口中,冰涼在舌尖化開,泛起一絲干凈的清甜。

在每一個戰位上,守好自己的陣地

連隊菜窖里,一束光穿透進來。炊事班長毛江林正俯身整理著冬菜。江巴斯即將迎來冬季,這位老兵清楚地知道,這或許是他最后一次親手為連隊儲備冬菜。

他將每一棵白菜碼放整齊,仿佛正在將自己16年的戍邊歲月也一并疊放進去,妥帖珍藏。

從山東青州秀美的綠水青山,到江巴斯蒼勁的雪山戈壁。歲月把蔬菜腌漬成冬菜,也讓這位老兵“釀”出了成熟的滋味。

“記憶最深的就是冬天,那條唯一的路被風雪阻斷,新鮮蔬菜運不進來,就得靠那一窖冬菜過冬。要是狂風一來,連隊的門板說飛就飛,在雪地里打著旋……大家一起雪海‘追門板’的經歷,至今記憶猶新。”每當回憶往事,毛江林總感慨萬千。

如今,連隊后廚煥然一新,電能集成灶方便高效,食譜也從單調的燉菜變成更加科學營養的多樣化菜品。時代大步向前,可毛江林的眼神一如往昔般堅定:“灶臺就是我的戰位,炊具就是我的鋼槍。每一道菜,都是不能失守的陣地。”

中士黃永升是毛江林一手帶出來的兵。3年前,這位大學生士兵剛進炊事班,做的第一道菜便是家鄉風味的白切雞。

然而開飯時,唯獨黃永升那道菜的餐盤前冷冷清清。那晚,挫敗感像一塊石頭壓在心頭,讓他輾轉難眠。毛江林對他說:“光有熱情可不夠。我們做飯,既要懂戰友的‘胃’,更要懂他們的‘味’。”

就是從那時起,黃永升開始下苦功鉆研廚藝,同時留意每位戰友的口味,誰多吃了一口辣,誰不愛吃香菜,誰總舀湯泡飯吃……他都記在心里。

一晃3年過去。如今的黃永升已經有了好幾道連隊官兵稱道的拿手菜、招牌菜,特別是豬肉燉粉條,他每次都選肥瘦相間的五花肉,文火咕嘟幾小時,把肉燉得紅亮亮、色香味俱全。

巡邏官兵剛進營門,就能聞出這熟悉的味道,來自東北的上等兵姜正走在隊伍前忍不住喊道:“這味道剛躥出來,我還以為摸到自家灶臺邊兒了!”

在一次強軍故事會上,毛江林這樣說:“所謂成長,不過是冷的時候頂住,累的時候挺住。就像菜窖里的冬菜,一層鹽一層菜,壓緊了,封實了,時間自會給出答案。”

二級上士石杰光的家鄉在重慶巫山,那里的山巒平緩連綿,而江巴斯的山,卻像一柄柄利劍,陡峭而冷峻。

那年,他從陸軍軍醫大學畢業,精通針灸等中醫理療技法。可令他始料未及的是,連隊大多數戰友都不愿找他看病,有人說:“這個衛生員一治療就扎針,針插到肉里呀,想想都怕。”

石杰光主動為戰友普及中醫知識,戰友訓練疲憊,他為大家按摩放松肌肉;有戰友扭傷,他為其扎針放血治療。漸漸地,從避之不及到一針難求,他的名氣傳播開來,大家都叫他“妙手飛針”。

石杰光的父母不忍兒子離家在外,希望他能早日歸鄉。石杰光向父母表達了內心的一份執著:“比起回鄉后的安逸生活,我更希望和戰友一起守衛國門。”

與戰友一起巡邏,石杰光站在山頂望去,國際班列的汽笛聲不時掠過江巴斯旁的谷地,清脆而悠揚。這聲音穿透戈壁,像是時代的脈搏。

阿拉山口口岸,這個昔日孤獨的邊防驛站,如今已蛻變為對外開放的重要門戶。石杰光忽然想起家鄉也有一座山,童年時他總愛登山望遠。從一座山到另一座山,這是他的選擇,也是時代的選擇。

“站在山脊上,感覺怎么樣?”戰友笑著問他,眼里有光。

石杰光望著遠方綿延的邊防線,深吸一口氣,臉上綻放笑容:“我覺得……翻過這山脊,我的青春才算真正開始!”

守望在國門旁,屹立成祖國的一道“風景”

去年夏天,暴雨來得猝不及防。連續3天的大雨沖垮了山體,洪水順著山脊奔騰而下,直撲山腳下的連隊。翌日清晨,官兵們發現通往外界的道路都已中斷,淤泥已經堆到營門口。

沒有猶豫,沒有遲疑。接到清淤命令,一級上士顧帥沖到隊伍最前方。10多年的戍邊生涯,讓他非常了解這片土地的脾性。他率先躍入齊膝的泥水中,一鍬鍬地鏟除淤泥。

經過數小時連續奮戰,當最后一塊沙袋壘成時,烏云漸漸散去,陽光穿透云層,照亮每一張沾滿泥漿的臉龐。

在顧帥的心里,比“守住”更重要的,是“創造”——讓這片土地也能長出蓬勃的生命。

入伍來到江巴斯后,他有了一個想法:在“連草都難生”的山石間,開辟一片綠色。沒有土,他動員大家從山下一袋袋背來;沒有水,就提著山泉一桶桶澆灌。官兵化身山石上的園丁,在石縫中播種希望。

奇跡,發生在下一個春天。這十幾株樹苗,竟真的活了下來,從石縫中長出鮮活的綠意。站在那片新綠前,顧帥字字鏗鏘地說:“在這兒都能把樹種活,還有什么能難倒我們?”

這些樹,就像扎根山石上的哨兵,在貧瘠的山脊上生出了堅韌的根,在凜冽的寒風中挺直了堅硬的脊梁。每年新兵下連,顧帥總會帶他們來看樹。

“你看,種在連隊的樹,風再大,樹干也是直的。”他說,“咱們駐守在山脊上,環境再艱苦脊梁也不能彎。”

光陰荏苒,曾經青澀的少年成了“老班長”。服役期將滿,顧帥站在了“走與留”的十字路口。妻子期盼團圓,卻更懂得丈夫身穿戎裝時的榮光。她把選擇權交給顧帥,在寄來的全家福背面寫道:“你守護邊關,我守護咱家!”

顧帥將全家福放進口袋,鄭重向黨支部遞交留隊申請。他在申請書中寫道:“我喜歡站在山頂聽國際班列的鳴笛,看國旗與晚霞的輝映,享受巡邏途中躺在風中的片刻寧靜……這里待得越久,越懂得什么是家。”

邊關不是遠方,早已是老兵用心守護的地方。

如今,昔日樹苗蔓延成“荒原碧玉”,柏油路像絲帶系在山間。物資車定期來營,送來蔬果鮮肉,也送來山外的訊息。但官兵們知道,這條路通向的,不僅是繁華與便利,更是沉甸甸的責任。

這條路,讓官兵的腳步更堅定。黃昏時分,大家沿路散步,看夕陽將路面染成暖金色,聽風從阿拉套山的那邊吹來。

有人翻山越嶺是為了欣賞風景,這群口岸哨兵,卻在這道山脊上把自己屹立成了風景。他們的青春,在山頂上蓬勃生長,在歲月里澎湃成浪。

本文圖片金蕾明、王晟攝